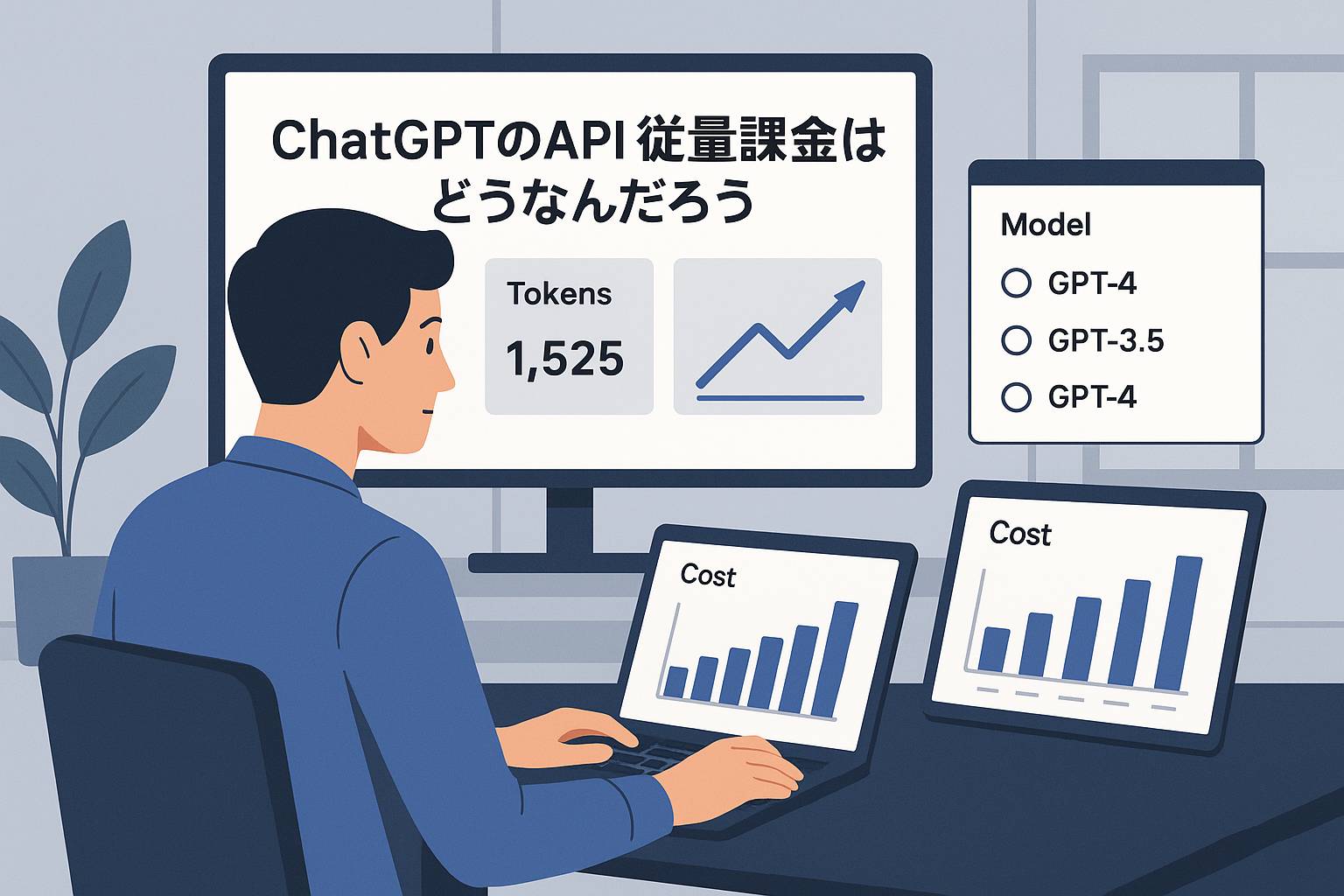

ChatGPTのAPIを使うときに気になるのはやはりコストです。従量課金は使っただけ支払う仕組みなので柔軟ですが、予想外に料金が膨らむこともあります。ここでは、料金の仕組みから具体的な試算、現場で使える節約術、監視や請求に関する注意点まで、実務で役立つ内容をできるだけ分かりやすくまとめます。

(※この記事はGPT-5-miniによる生成です。有識者によりファクトチェックをしていますが十分情報に留意してください)

従量課金の基本的な考え方

従量課金とは、使った分だけ支払う方式です。APIコールの回数やトークン数に応じて請求が発生します。固定費が少ないため、小さく始めて拡大するサービスとは相性が良い一方で、予期しない利用増加により月額が跳ね上がるリスクもあります。

分かりやすくするために抑えるポイントは次の3つです:(1)どの単位で課金されるか、(2)どのモデルを使うか、(3)ピーク時の扱い。この3点を理解すると見積もりと運用がずっと楽になります。

料金の仕組み(トークンとモデル)

料金は主にトークン数と利用するモデルで決まります。トークンは文章を分割した単位で、日本語だと1文字=1トークンとは限りません。英単語や句読点の扱い、長文の分割によって差が出ます。トークンの概念をざっくり掴むと、短いプロンプトと短い応答ならトークン消費は少なく、長い会話や詳細な出力を要求するとトークンが増えます。

モデルごとに性能と料金が変わります。高性能モデルは応答品質が良い代わりにトークン単価が高いことが一般的です。初期検証は低コストモデルで行い、必要に応じて高性能モデルを使うのが合理的です。

コストの見積もり例と計算方法

正確な料金は契約や公開料金表に依存しますが、見積もり方法は共通です。基本式は次のとおりです:

月額コスト ≒ (1回あたりのトークン消費) × (1か月のAPI呼び出し回数) × (トークン単価)

例として、1セッションの平均が500トークン、1日あたり1,000セッション、トークン単価が0.0005円とした場合:

500 × 1,000 × 30 × 0.0005 = 7,500円/月

このように数字を置き換えるだけで概算が出ます。トークン数は実際のログを取って平均化するのが精度向上に有効です。

モデル別の比較表(例)

| モデル | 特長 | 想定用途 |

|---|---|---|

| 小コストモデル | 応答は標準的。単価が低い。 | 簡易FAQ、自動化バッチ処理 |

| 高性能モデル | 複雑な会話や精度が重要な場面向け。単価は高め。 | 顧客対応、文章生成、翻訳 |

実運用で使える節約テクニック

- プロンプトを短くする:不要な説明や冗長な文を削るだけでトークン削減に直結します。

- モデルの使い分け:全て高性能モデルで実行せず、重要処理のみ高性能モデルを使う。

- キャッシュを活用:同じ問い合わせに対してはキャッシュを返しAPI呼び出しを減らす。

- バッチ処理:多量のデータ処理はまとめ送信してオーバーヘッドを下げる。

- 出力長の上限設定:必要な分だけ応答させるためにトークン上限を設定する。

これらの手法を組み合わせると、コストを大幅に抑えられることが多いです。

監視とアラートの作り方

従量課金で怖いのは気づかないうちに増えることです。実運用では以下を整備しましょう。

- 日別・時間別の消費ログを可視化するダッシュボード

- 閾値を超えたら通知するアラート(Slackやメール)

- 異常検知ルール:急激なリクエスト増や1リクエストあたりトークン増加を検出

簡単な仕組みでも早期に気づければ被害を小さくできます。予算に対する使用率(%)で複数段階のアラートを設けると有効です。

請求・契約で注意すべきポイント

従量課金は柔軟ですが、請求周りで見落としがちなのは「使用量のズレ」と「為替や税金の変動」です。請求書の内訳を定期的に確認し、分からない項目は早めにサポートに問い合わせましょう。また、法人契約の場合は支払い条件や割引、上限設定の有無を確認します。

想定されるよくあるケースと対処法

以下は実務でよくあるケースと対処法です。

- 「夜間バッチで突然利用が増えた」→ バッチをスロットリングして時間帯分散、または低コストモデルへ切替。

- 「開発中にテストで無制限に叩いてしまった」→ テスト環境には厳格なクォータを設ける。

- 「ユーザー入力で長文が送られてくる」→ 入力のトリミングや要約処理を挟む。

まとめと導入判断の指標

従量課金は導入しやすく、スケールさせやすい反面、監視と運用の工夫が欠かせません。導入判断の指標としては、月間想定トークン、ピーク想定、モデルの選択の3点をまず算出することです。小さく始めて監視を強化し、使用状況に応じて最適化するサイクルが安全で効率的です。

最後に、実際の金額は常に最新の料金表を確認してください。ここで示したのは考え方と運用のヒントです。ログを取り、見積もり式に数値を入れてみるだけで、費用感がぐっと明確になります。

[editor_balloon id=”5″]

担当のひとこと:アプリやブラウザ使って少し会話をするだけなら課金は不要ですが、APIは使った分だけ費用がかかります。APIを使うような大掛かりな仕組みを導入するのでそれなりの対価は必要ですが、コストがかかる分慎重にAPIを叩かないと割に合わない事態になり得ます。十分想定される課金額に注意しながら設計しないとですね。

[/editor_balloon]