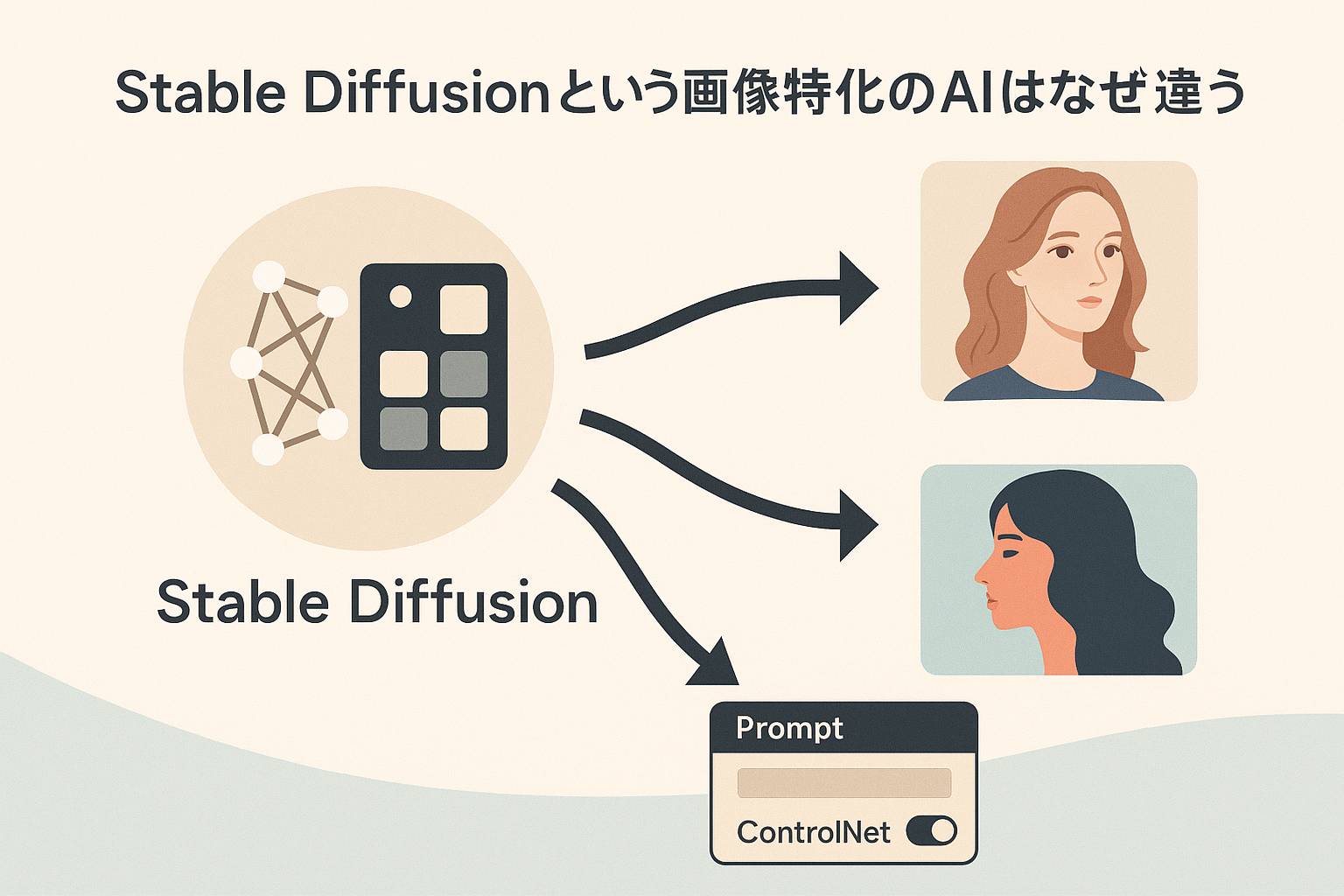

最近よく見かける「Stable Diffusion」という名前。画像を高品質に生成できる点で注目を集めていますが、他の画像生成AIと比べて何が変わっているのでしょうか。ここでは仕組みから実務的な使い方、注意点まで、専門用語をできるだけ避けて丁寧に解説します。写真風の画像、イラスト風、部分的な修正やカスタマイズなど、具体的な違いが見えてきます。

Stable Diffusionの基礎

Stable Diffusionは、短く言えば「ノイズからだんだんきれいな画像を作る」タイプのAIです。従来の生成方法とは考え方が違います。まずは簡単な仕組みを押さえましょう。

ポイント: 一度ノイズ(砂嵐のような画像)を用意して、逆にノイズを消していくことで画像を生成します。これを繰り返すことで、文字(プロンプト)や入力画像に合った最終的な画像が得られます。

他の生成手法との違い

ここでは代表的な手法と比べて、Stable Diffusionの違いを一覧表で示します。

| 特徴 | GAN系 | オートエンコーダ系 | Stable Diffusion(拡散モデル) |

|---|---|---|---|

| 発想 | 二つのネットワークで偽画像を競わせる | 入力を圧縮して再構成 | ノイズ→きれいに戻す過程で生成 |

| 安定性 | 学習が不安定になることがある | 比較的安定 | 学習が管理しやすく比較的安定 |

| 多様性 | 高いがモード崩壊の恐れ | 用途により異なる | 多様で制御しやすい |

| 生成のコントロール | 限定的 | 中程度 | テキストやガイド画像で詳細に制御可能 |

この表から分かるように、Stable Diffusionは生成の安定性と制御性が強みです。特にテキストで制御できる点がユーザーに受け入れられています。

テキストから画像を作る仕組み

キーワード(プロンプト)を与えると、その意味を理解する仕組みが別にあり、画像生成のプロセスに組み込まれます。言うならば「文字の意味を画像の作り方に変換する辞書」のような役割です。

Stable Diffusionはまず、画像と文字の組み合わせで学習し、文字(プロンプト)に対応する画像の特徴を学びます。そしてノイズを消す過程でその特徴を反映します。結果としてテキストの指示に従った画像が生まれます。

実務で便利な点

企業やクリエイターが使うときのメリットを列挙します。

- ローカル実行が可能:学習済みの重み(モデル本体)が公開されているため、自社のPCやクラウドで実行できます。機密データを外部に出さずに運用できるのは大きな利点です。

- カスタマイズしやすい:特定の画風や商品写真に合わせた微調整(ファインチューニング)が比較的容易です。

- 高速なワークフロー改善:プロンプトによる試行が短時間ででき、バリエーションを大量に作れるため、企画やデザインの初期段階で威力を発揮します。

倫理・法務で気を付けること

便利な反面、注意点も多くあります。特に次の点は実務で必ず確認してください。

- 学習データに含まれる著作物や人物写真の扱い(著作権・肖像権)

- 公開モデルのライセンス条件(商用利用可否)

- 生成画像に差別的・誤情報につながる表現が含まれないようなチェック

実務で使う場合は、法務やコンプライアンスとの連携が必須です。

代表的な機能・拡張(ControlNetなど)

Stable Diffusionは単体でも強力ですが、周辺ツールが豊富です。例えば、ControlNetは入力の線画や深度情報などを使ってより正確に出力を制御できます。他にも画像修正、顔の調整、構図のコントロールなど、多彩な拡張があります。

欠点・限界

万能ではありません。代表的な限界を挙げます。

- 細部の表現で奇妙な結果が出ることがある(特に手や文字)

- 学習データの偏りが反映される

- 非常に高解像度・高忠実度が必要な用途では追加処理が必要

プロンプト設計のコツ(初心者向け)

良い結果を得るための基本的な考え方です。

- 主体(何を描くか)を明確に書く

- スタイル(写真、油絵、アニメ風など)を指定する

- 詳細(色、光、視点)を追加する

- ネガティブプロンプトで避けたい要素を指定する

短時間で多くのバリエーションを試し、良い例を保存してテンプレート化すると効率が上がります。

実務導入のステップ(簡潔)

導入を検討する場合の大まかな流れです。

- 目的を明確にする(制作支援、テスト生成、プロダクト組込など)

- モデルのライセンスと法務チェック

- 運用環境の構築(ローカル/クラウド)

- ワークフローの設計(誰が使うか、レビュー体制)

- 評価と改善(品質、偏りのチェック)

これからの展望

生成モデルはますます高度化し、現場での活用範囲は広がります。Stable Diffusionのようにオープンなモデルがあることで、中小企業や個人クリエイターでも高度なツールを利用可能になりました。同時に、透明性・倫理・法整備の課題も今後さらに議論が進むでしょう。

まとめると、Stable Diffusionは生成の安定性・制御性・カスタマイズ性に優れ、ローカルでの運用や業務での適用がしやすい一方、法的・倫理的ルールを整備して使う必要がある技術です。用途やリスクを整理して、段階的に導入するのが現実的なアプローチです。

[editor_balloon id=”5″]

担当のひとこと:実際に触ってみると画像出力の高品質さと法的なリスクの両方が実感できます。学習元がはっきりしないので私的利用以外で使うには十分注意が必要ですね。

[/editor_balloon]