近年よく耳にする生成AIは、文章や画像、音声などを新たに作り出す技術です。本記事では、難しい言葉を避けて、仕組み・使い方・注意点を順を追って紹介します。最後には実務で使うときのチェックポイントも載せるので、導入や利用を考えている人にも役立ちます。

生成AIを一言で言うと

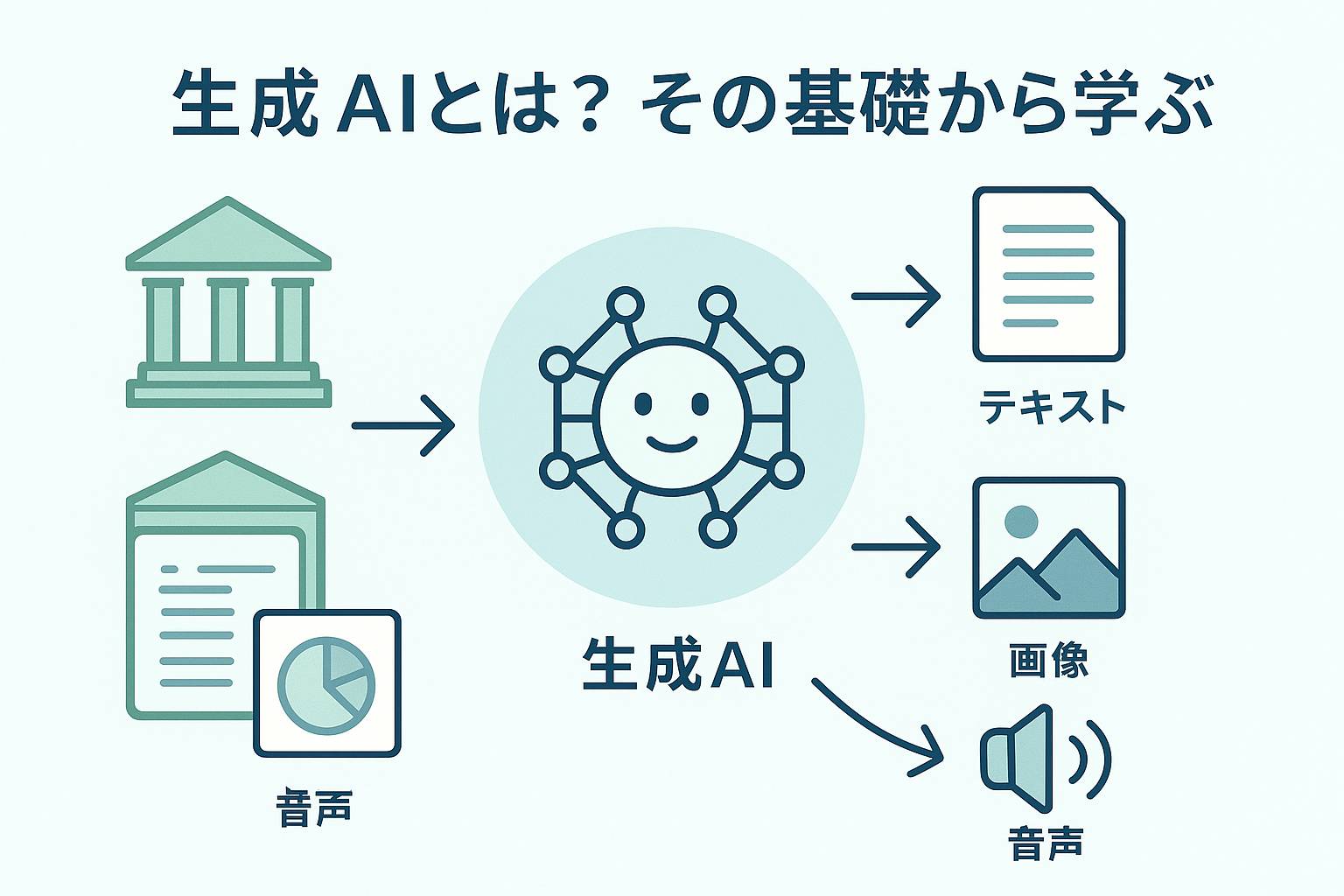

生成AIとは、入力に応じて新しいコンテンツを作るプログラムです。例えば、短い指示(プロンプト)から文章を書いたり、写真風の画像を作ったり、音楽を作曲したりできます。人の仕事を完全に代替するものではなく、道具として一緒に使うものと考えるとイメージしやすいです。

どうやって動くの?(簡単な仕組み)

専門的には複雑ですが、ここでは要点だけを押さえます。生成AIは大量のデータを学習して、そこから「次に来る言葉」や「次に来る画素のパターン」を予測する性質を身につけます。重要なポイントは次の通りです。

- 学習データ:文章や画像など、たくさんの例を読み込むことでパターンを覚えます。

- モデル:覚えたパターンを使って新しいものを作る計算の仕組みです。

- プロンプト:利用時に与える指示。ここを工夫すると結果が変わります。

代表的なモデルと特徴(ざっくり)

現在よく使われるタイプを分かりやすくまとめます。

| 種類 | 主な用途 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|---|

| テキスト生成 | 記事作成、対話、要約 | 言葉の生成が得意 | 誤情報や語調のズレが出ることがある |

| 画像生成 | 広告素材、デザイン案、イラスト | 短時間で多くの案を作れる | 細部の崩れや著作権の問題がある |

| 音声・音楽生成 | ナレーション、BGM、音声合成 | 声や曲を自動で作れる | 感情表現や権利管理が課題 |

日常とビジネスでの具体例

生成AIは幅広い場面で使えます。特に金融やビジネス領域では実務効率を上げる用途が増えています。

- カスタマー対応の下書き作成や応答の自動化(チャットボット)

- レポートや決算説明用の文章・図表の骨子作成

- 投資レポートの要点抽出やニュースの自動要約

- 広告バナーや資料のイメージ案作成

たとえば、金融業界では大量のニュースや報告書から要点を抽出してレポートの草案を作る際に時間短縮が期待できます。

強みと注意点

強みとしてはスピードとアイデアの量産力が挙げられます。一方で、いくつかの注意点も必ず押さえるべきです。

- 誤情報(ファクトチェックが必要):生成内容は必ず正しいとは限りません。特に数字や事実は確認が必須です。

- バイアス:学習したデータの偏りが結果に出ることがあります。

- 著作権・倫理:既存作品に似た出力や、個人情報を含む生成は問題になる可能性があります。

- プライバシーとデータ管理:内部データを外部のサービスで扱う場合は注意が必要です。

導入前に考えること(チェックリスト)

社内や個人で使い始める前に簡単に確認しておくと安心です。

- 目的は明確か?(何を自動化したいか)

- 扱うデータの機密性は?外部サービスに出せるか?

- 成果物の検証フローはあるか?(人のチェックを必須にするなど)

- 利用規約や法的リスクは確認したか?

まずはここから試してみる(初心者向けステップ)

- 無料のオンラインデモや体験版で感触をつかむ。

- 小さな業務(メールの下書きや簡単な要約)で試験運用する。

- 出力の品質チェック項目を作り、担当者を決める。

- 段階的に利用範囲を広げ、問題が出たらロールバックできる体制を作る。

よくある質問(短めに)

Q:生成AIは人の仕事を奪う?

A:一部の作業は自動化されますが、確認や最終判断、人間らしい調整は残ります。人とAIの協働が現実的です。

Q:無料ツールは安全?

A:機密データは慎重に。無料ツールは商用利用やデータ保持の条件を確認してください。

まとめ(ポイントのおさらい)

生成AIはコンテンツを自動で作る強力な道具です。導入で得られるメリットは大きい一方、誤情報・バイアス・権利問題・データ管理などのリスクもあります。まずは小さく試し、チェック体制を整えながら段階的に使いこなしていくのが現実的な進め方です。

参考までに、導入時の簡単なチェックリストを再掲します。

- 目的を明確にする

- 機密データの扱いを決める

- 出力の検証ルールを作る

- 法的・倫理的な確認を行う

生成AIは正しく使えば業務効率化や新しい価値創造に役立ちます。とはいえ万能ではないので、人の視点での検証と段階的な導入が重要です。

監修 NAKAMURA : 元大手企業SE兼PG、情報処理及びマイクロソフト資格保有等